【記者羅子恆綜合報導】表演者踏於岩石之間,時而隨音樂、時而隨富含情感的詩歌翩翩起舞。國立臺北藝術大學舞蹈學系暨碩士班、文學跨域創作研究所及傳統音樂學系碩士班學生組成團隊,以馬崗文化(註)為題創作《極東之隅:馬崗故事》,結合舞蹈、文學與音樂,反思生態破壞及沒落的傳統漁村。作品於10月30、31日在北藝大鷺鷥草原上公開演出。

註:位於新北市貢寮區最東邊的漁村,以漁業為主要發展產業。

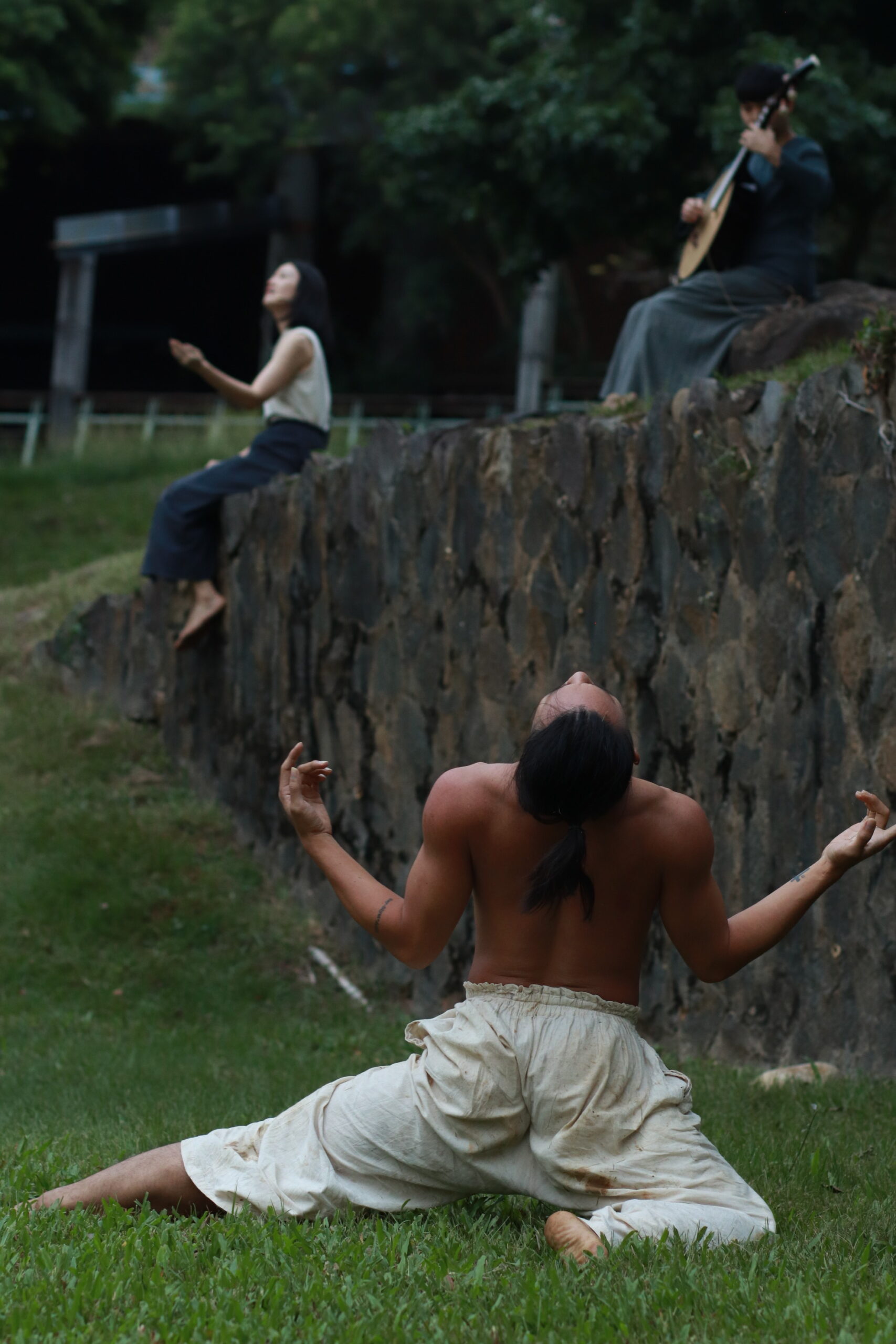

有限的岩石群空間中,舞者賣力展現當地文化特色,同時唸詩朗誦的表演者出現在身後與其進行藝術結合。 圖/羅子恆攝

演出由三個劇目組成,透過表演場地變換,呈現馬崗當地不同的風土民情。岩石上頭,一男子輕柔撥弄阮上琴弦,有時彈奏、有時暫停;岩石的另一側,女子透過簡易肢體動作搭配優美的詩詞朗誦,訴說在地文化的特色;一轉眼,岩下舞者賣力翻滾,模擬海浪在礁岩上不斷拍打的樣態。觀眾楊宙大說:「完全表達出在地人的文化以及生活,而且傳達的理念也很清楚。」

舞者扮演海浪與礁岩上的「海女」進行交融,訴說海女職業與海洋密不可分的親密關係。 圖/羅子恆攝

北藝大

舞蹈表演創作研究所教授張曉雄談及展演的創作歷程表示,三系所學生依靠各自專業梳理馬崗歷史,他們也深入當地與海女、柑仔店老闆等居民相處,並進行訪談,最後,學生們將自我與在地間產生的各種情緒與想法交融,完成這場跨域的演出。

國立臺北藝術大學傳統音樂學系研究所學生坐在高起石頭上彈奏傳統樂器,另一側舞蹈學系研究所學生以身體作為創作手法,完成這場跨域展演。 圖/羅子恆攝

「創作過程中並沒有想像中順利。」張曉雄認為,舞蹈是較為意象化的媒材,雖然舞蹈不擅於闡述事件,卻能夠透過身體直覺讓觀眾快速感知。表演者、北藝大舞蹈學系暨碩士班學生楊勝博直言,一開始他不清楚如何將文學融入舞蹈與音樂中,但經過團隊長時間溝通、協調,最後決定讓文學以詩詞及故事的形式,成為支撐文化展演的骨幹,讓舞蹈及音樂得以依循故事,建構整個演出內容。「每個人互相交流感受及想法,並透過肢體之間的磨合感知不同人心中的馬崗,這是他最大的收穫。」他補充。

舞者以身體各種姿態呈現馬崗在地文化,搭配傳統樂器模擬當地聲響,帶領觀眾親身感受及體驗。 圖/羅子恆攝

馬崗地區因過去急於發展漁村產業,導致環境遭大肆破壞,傳統文化隨之衰頹。因此團隊決定以馬崗為主題,希望透過這次展演,讓學生藉創作過程體驗當地生活,更深入瞭解漁村發展的困境,也盼望作品能承載豐厚的文化,傳遞給觀眾。楊勝博說:「馬崗這個小社區利用僅有的資源,與即將收購當地的財團勢力相抗衡,使他深有感觸,並希望透過藝術創作來為他們發聲。」

「希望將我們對馬崗現場的記憶呈現給觀眾。」楊勝博強調,觀眾應關注舞者在演出當下有感而發的動作差異,因為每次演出都是對馬崗的重新詮釋。而張曉雄也期許觀眾能體會學生的感受,並盼望表演者能透過表演,獲得不同角度的思考方式及想法,使該作品發揮最大價值。

兩名舞者在懸崖上對峙,利用鷺鷥草原上原有的岩石呈現馬崗在地景致。 圖/羅子恆攝