【記者石學儒綜合報導】冷氣運轉的轟鳴聲此起彼落,被風啟動的燈管正旋轉地釋放光芒,彷彿讓人陷入虛幻的漩渦中。國立臺南藝術大學造形藝術研究所學生石孟鑫利用生活中常被忽略的邊陲物件創作,自12日起於畫廊「谷公館」舉辦首次個展「19:00」,試圖翻轉這些物品的用途與其既定出現的場域。

溫暖的黃光照亮空間入口,與黃色燈泡相連的柱體正「彎腰」,作品〈()〉讓步入展間的人彷彿被「請離」到室外。石孟鑫闡述,在此次創作中,他希望藉由擺設室外現成物品,將如同白盒子的空間塑造成室外的場域,「邊陲物件有一種力量,你可能遠遠地看過,但在畫廊裡就會有認知上的落差。」在石孟鑫的印象裡,〈()〉原是常出現在鄉下獨棟建築門口的門燈,他說:「他們對我來說像是保鑣,看守著那個邊界。」當觀展民眾經過門燈,就好像走到室外。

「門燈」有象徵離開的意涵,但並非是離開該展覽空間,而是有走出戶外的概念。 圖/石孟鑫提供

運轉中的冷氣外機吹出強風,使旋轉燈能夠轉動,透過物件的擺設,營造此空間非室內的感覺。 圖/石孟鑫提供

旋轉燈除了是獨立的展品,也是與整個空間相容的作品,透過燈光的漸層,營造出不穩定的「室外」氛圍。 圖/石孟鑫提供

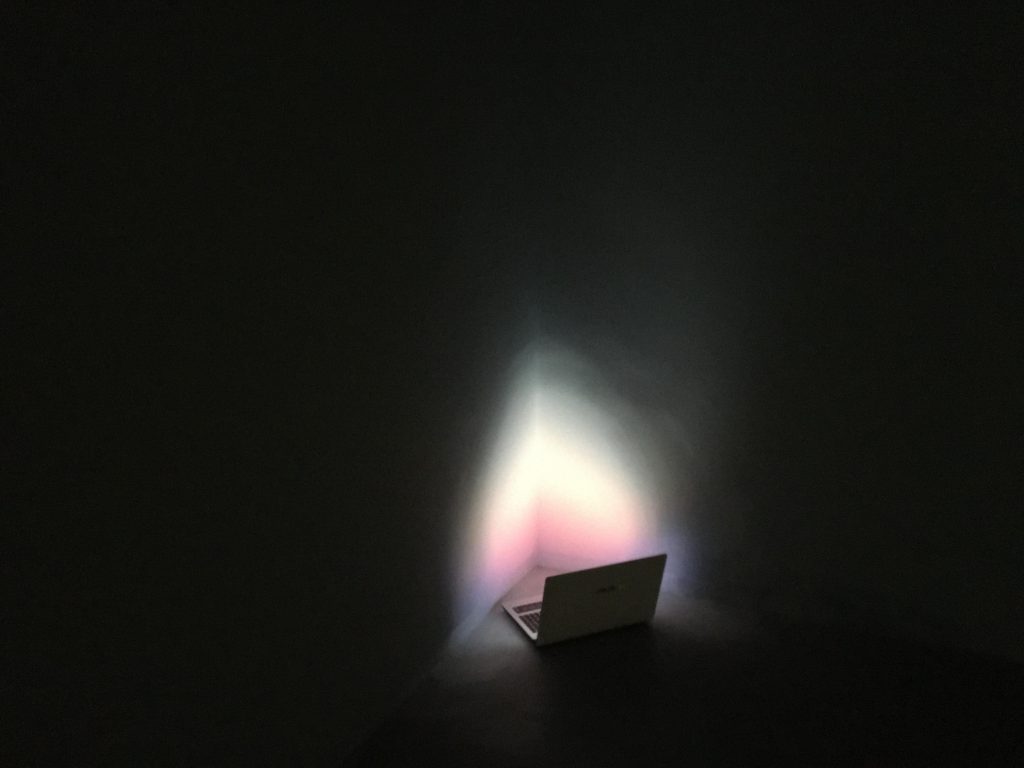

閃爍的火光照亮一隅,石孟鑫在這次個展中使用作品的光源照亮展出空間,而非使用空間原有的燈光。 圖/石孟鑫提供

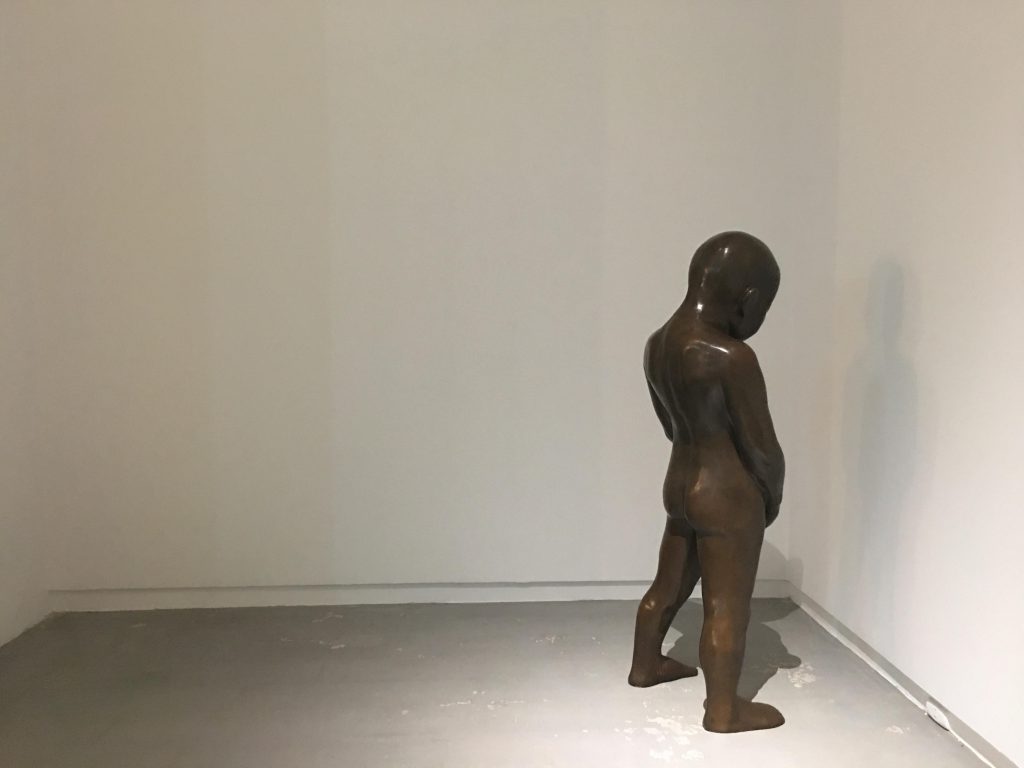

「尿尿小童」原型是比利時的知名雕塑作品,石孟鑫透過將其背對於觀眾,將他原本英雄人物的形象反轉日常生活中會看見的頑皮孩童。 圖/石孟鑫提供