【專題記者陳子瑜、陳妍如、萬巧蓉、方小瑀綜合報導】全球新冠肺炎(COVID-19)疫情日趨嚴重,《彭博社(Bloomberg News)》近日報導指出,目前已有160個國家勒令學校關閉,全球近九成學生無法到校上課。而在台灣,一旦一校有兩位以上師生確診即全校停課兩週。從九年國民義務教育到大專院校的高等教育,全國有近420萬學子可能受停課影響。

為了預備停課不停學,各級學校多開始演練遠距教學。然而在國中小階段,首當其衝的是數位落差(註1)問題,部分學生可能因缺乏設備、網路而無法學習。此外,大專院校的實作課程,也因遠距教學的限制面臨嚴峻挑戰。在疫情衝擊下,遠距教學能否保障學生受教權,是師生、校方與政府不可忽視的課題。

註1:社會上的種族、經濟、居住環境等差異,導致接近使用資訊設備及運用網際網路各項活動的能力程度不一。

邁向數位平權的絆腳石--義務教育中的數位落差

今年3月,教育部於立法院備詢時指出,各縣市國中小學生擁有載具、網路的比例落差大。在新竹市,缺乏遠距教學設備的學生僅佔2%、嘉義縣為27%,台東縣則高達28%。台東縣東海國中資訊組組長吳錦毅回應,該校有900多名學生,其中約莫200位家中沒有網路,「如果全面停課會有問題。」

吳錦毅進一步解釋,目前政府出借的載具數量不足,有部分學生無法拿到。如果使用桌上型電腦,須自行準備視訊鏡頭,對中低收入戶而言是一大負擔。且若家中成員多,桌機等載具恐不敷使用。另外,在遠距情況下,若學生無法熟練使用電子產品與線上教學平台,教師也難以在現場幫助學生排解技術性問題。

雖然教育部已募集上萬個預付卡門號和行動載具供全國學生借用,現階段仍需盤整各縣市資源,由地方自行擬定因應措施。如台東縣將部分學校閒置的載具優先借給停課的學校學生使用。負責花蓮縣遠距教學事宜的花蓮縣銅蘭國小校長許壽亮提到,由於目前沒有大幅停課的跡象,因此《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》中雖有編列預算給教育體系,但僅佔總額不到1%。往後若學校有大量設備需求,政府應分配更多經費給遠距資源,以保障學生受義務教育的權利。

新北市龍埔國小的學生透過行動載具,在未停課前先行演練遠距教學,教師期望讓學生熟練設備的操作。 圖/新北市龍埔國小提供

實作課難遠距 教學品質恐受限

目前國中以下少有停課情形,而不少大學為防範新冠肺炎疫情、避免群聚上課感染,已提前部署進行遠距教學。例如:國立臺灣師範大學因有兩例確診改為全面遠距;國立臺灣大學自6日起,超過100人的課程全面遠距;國立清華大學逾25%課程已採遠距⋯⋯。

教師透過Google Meet線上視訊會議服務,在平台上呈現課堂內容、與學生進行遠距教學。 圖/萬巧蓉攝

註2:指主要授課或大部分時數採非同步網路教學平台進行,如:教師預錄授課內容、將教材上傳到網路平台供學生學習。

設有音樂相關科所的清大、交大,其相關的表演藝術課程亦在遠距教學下面臨難題。清大教務長焦傳金直言,停課兩週能暫以觀看影片的方式取代課程,但若整學期都須改採遠距教學將有一定難度。國立交通大學數位內容製作中心主任陳永昇說明,由教師現場指導學生演奏的課程仍無法遠距教學,會待停課結束後實體補課。

疫情帶來教育轉機 促傳統教學革新

不僅實作課,若將講演課程線上化亦須仰賴教授個人的數位能力。根據教育部108年統計,大專院校50歲以上專任教師比例過半。國立成功大學教務長王育民說明,教授們年齡層偏高、已習慣傳統教學方式,導致遠距教學的實行門檻提高。因此成大、清大和交大皆培訓學生擔任數位助教,協助老師熟悉遠距教學並支援所需技術。臺大教學發展暨數位學習中心更新設DIY攝影棚,提供老師專業的拍攝場地、器材與諮詢服務。

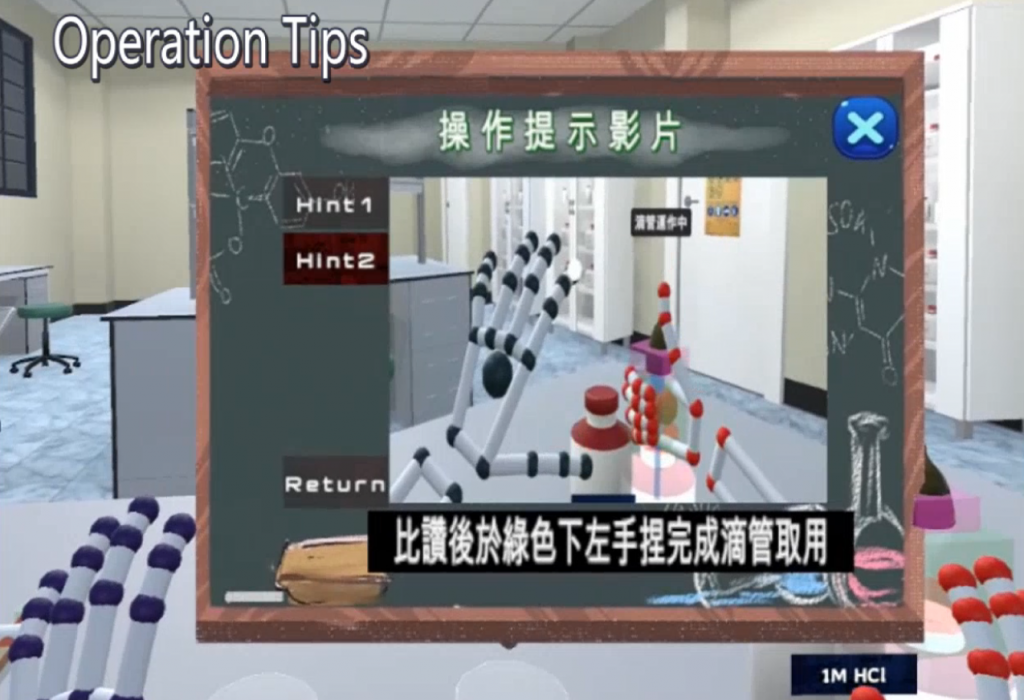

由國立交通大學資訊工程學系副教授黃世強帶領的VR化學實驗試驗,將實際實驗室轉化為虛擬場景,盼能讓學生透過數位科技,實作化學滴定。 圖/黃世強提供

虛擬科技再現實際課堂 引領教育發展新趨勢

疫情突發導致各校必須緊急推動遠距教學,成為讓學生教育不間斷的關鍵。然而現階段遠距教學仍有許多不足,可能損害學生受教權。根據教育部制定的《專科以上學校遠距教學實施辦法》,為確保教學品質,遠距課程學分不得超過畢業總學分的一半。陳永昇坦言,「怎樣提升教學品質我們(教師)還是滿擔心的。」

焦傳金則有不同看法,他表示,遠距教學不見得會降低教學品質,反而能使學習過程更加彈性多元。此外,遠距教學能突破時間與空間的限制。陳永昇分享,「遠距教學的課程讓(交大)不同校區的學生都可以修課。」

隨虛擬實境(Virtual Reality, VR)、擴增實境(Augmented Reality, AR)、人工智能(Artificial Intelligence, AI)等新科技發展,讓遠距教學具有更多可能性。交大資訊工程學系副教授黃世強曾提出「虛擬化學實驗室」計畫,學生可在虛擬實境中實際調配藥品、傾倒溶液。黃世強引進差異化學習(註3)的概念,在實驗中設置不同學習強度,讓使用者選擇適合自己的程度。此外,此實驗亦有快速播放與重點回放的功能,盼推進學生學習。

註3:教師考慮個別學生的差異,設計不同的課程,並彈性調整教學進度與評量方式,幫助每位學生達到最好學習效果。

由國立交通大學資訊工程學系副教授黃世強帶領的VR化學實驗試驗,將實際實驗室轉化為虛擬場景,盼能讓學生透過數位科技,實作化學滴定。 圖/黃世強提供

數位導入傳統教育 助學生打造個人進度

此時遠距教學雖未臻完善,但奠基於過去台灣在數位教學領域的努力,遠距得以在危急情況下迅速展開。教育部於民國103年整合全國性的教育平台系統及資源成立「教育雲」,提供全國中小學師生進行數位學習,截至108年已有全國3300所國中小學、逾900萬人次使用。「數位能放大動機。」施信源分享,學生對傳統的紙本教學較意興闌珊,卻願意拎著平板一邊蹲廁所、一邊看線上學習影片解數學。

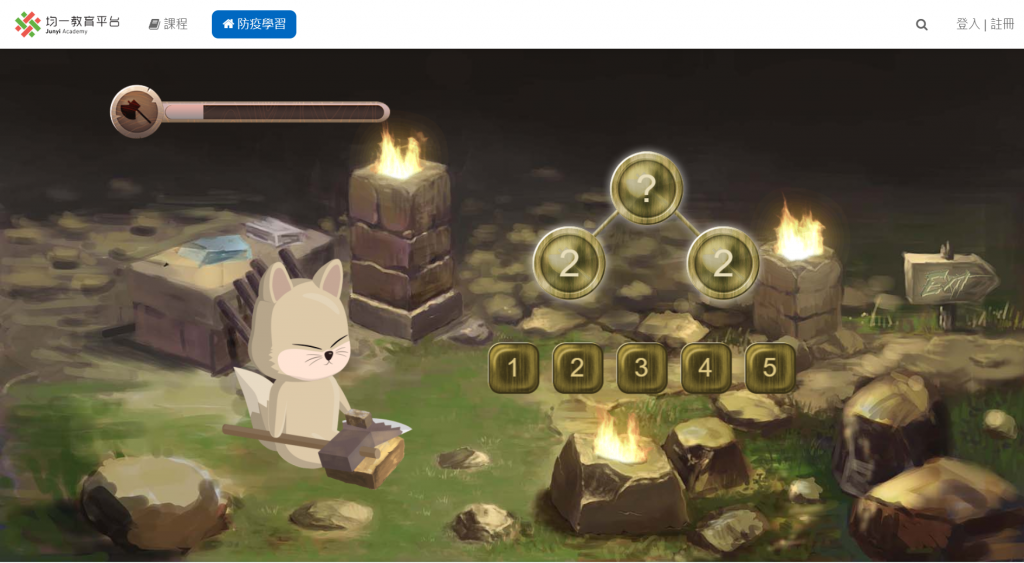

均一教育平台為目前全台最大的線上教育平台,擁有約160萬名使用者。平台提供十二年國民教育的線上教學資源,並以測驗與小遊戲等形式,打造免費線上學校。 圖/均一教育平台提供